福井県の魅力創造課主催のイベントに参加してきました。

「越前和紙のぬくもりと平安の息吹」です。

~福井に息づく「千年文化」を未来へ~というサブタイトルが付けられていました。

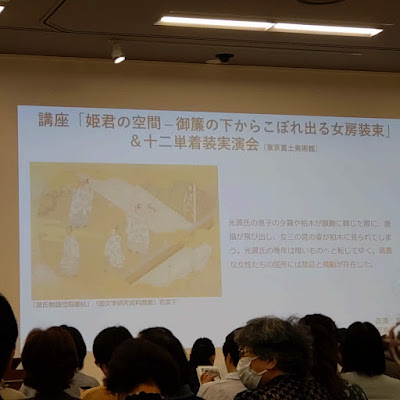

NHK大河ドラマ「光る君へ」の題字制作者で書道家の根本知さんのトークがあるというので、興味を持ったのです。

今後のドラマの中で、紫式部が福井に住むようになり、また北陸新幹線が福井まで延びたということで、福井県はとても頑張っているようでした。

パンフレットなど、たくさんいただきました。

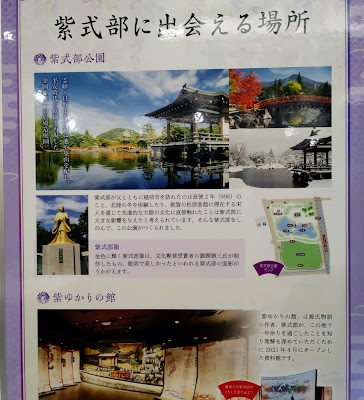

こちらは、来年あたりに行ってみたいですね。ドラマ放映中の今年は、たぶん混雑していそう。

会場は大手町にある高層ビルの中の「3×3ラボ」というところでした。

皇居前のきれいなオフィス街にありました。(↓ここではありません)

根本さんは書道家のイメージ像とはまるで違い、すごくおしゃべりがお上手で、和の知識がいっぱいの博士さんでした。現在は大学で日本書道史を教えています。また茶道の掛軸の文字にも造詣が深いそうです。

40歳ということでしたが、とてもかっこよくて、カリスマ性がある方でした。

また大河ドラマの裏話などもいろいろ聞くことができて、ドラマの小道具作りは大変なのだなと感心しました。

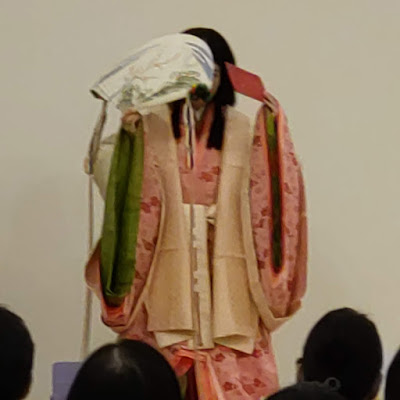

その後は越前和紙の魅力に惹かれて、京都から移住してきた若い女性の伝統工芸士も登場しました。村田菜穂さんとおっしゃる方でした。越前和紙は、1500年の歴史があるそうです。すべて手作業で行い、とても楽しいと話していました。

%20(1).JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)