市民カレッジ「文様」の3回目の講座でした。

会場はこちらの施設「たづくり」です。

お天気はとても良かったのですが、まだまだ肌寒い日が続いています。

前回は型紙を使い、その上に金粉を使って文様の栞を制作しました。

そしてその栞の用紙を回収して、先生が金粉を定着させる作業をしていただき、こんな状態で戻ってきました。

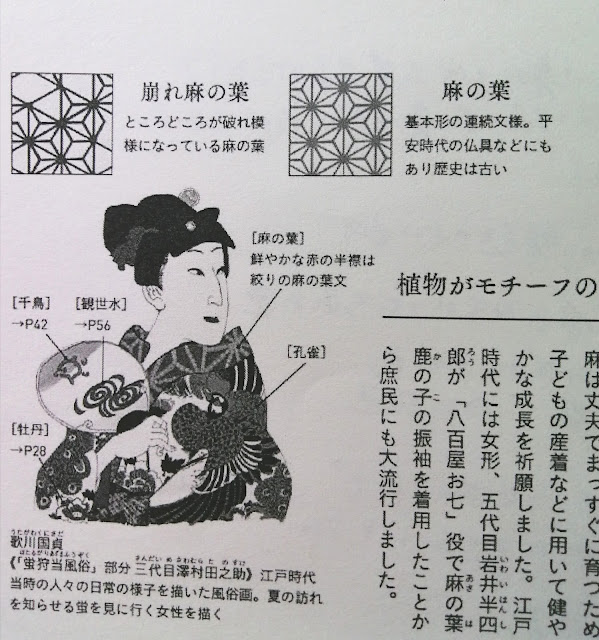

右は「波」、左は「麻の葉」模様です。

上に穴が空いているので、そこに好きな色の細いリボンを通して結びました。

金粉がついているので、本に挟むのはなんだか勿体ないですね。

帰宅して、夫に見せたところ、右の文様は波だと当たりましたが、左の文様は「桔梗か?」という返事でした。たしかにそうも見えますが、有名な麻の葉を知らないのね、とがっかり。

後半は、先生の講義でした。

おすすめの文様鑑賞ポイントとして、京都の重森三玲庭園美術館と、白金にある東京都庭園美術館を紹介してくれました。

意外だったのは「縞模様」も一つの文様であるということでした。

その後は、尾形光琳の絵画をヒントにして、日本の文様の特徴をまとめてくれました。

面白かったのは、日本の文様は「シンプルで可愛いくて、すっきりしている」という特徴があるとのことでした。

中国の文様はとても緻密で威厳がある感じなのに比べて、日本の文様は簡単で分かりやすく親しみやすいというのが特徴だということです。

例えてみると、中国から入ってきた漢字はいかめしくて難しいのに比べると、日本ではそれをカタカナやひらがなに変化させて、シンプルで優しい感じにしたということと、同様の意味があるのではないか、という指摘でした。

日中の違いなのか、本家と分家の違いなのか分かりませんが、ちょっと考えてみる価値がありそうですね。

また面白かったのは、家紋を扱ったユーチューブでした。コンパスと鉛筆で家紋を描いていて、とてもユニークな内容でした。

ユーチューブの「」で検索してみて下さい。

*******

この日の装い。

文様に関係する着物を考えましたが、真冬向きの文様のある着物はあまり手持ちがありません。

それで年末に頂いた着物の中に、文様風の着物があったので、それにしてみました。

鈴のような形の白枠の中に、花がある模様です。

縞模様も文様の一種だという話を聞いて、ちょっと安心しました。

*******

「一日一句」

春近し 文様選びの 楽しさよ