めちゃめちゃ暑い日が続いていますね。

それでも六郷用水歩きをしたかったので、昨日は朝の7時前に家を出て、大田区まで出かけてきました。早朝だと電車も空いています。

目的地は六郷用水の「女堀」でした。ここは2023年11月に訪れましたが、なんだかちゃんと理解できない場所でした。それで今回はもう一度資料を読み込んで、また出かけたのです。

東急多摩川線の「鵜の木駅」で下車。

ここから住宅街を少し歩きました。

以前はこんもりとしている松山公園の中を通って歩きましたが、今回は公園を迂回した平地ルートだったので、楽に行けました。

公園の入り口には「大田区百景 六郷用水下流を眺む」の絵が飾ってありました。説明にある上郷橋はどこにあるのか分かりませんでしたが。

この先の道は、階段を上った崖の上にありました。

右手は小山、左手は断崖絶壁という道でした。土地が売りに出ていましたが、いくらだったかしら。ちょっと不便そうな場所でした。

そして少し歩くと、以前訪れた観蔵院の脇のところに出たのです。

このお寺は14世紀頃できたそうですから、六郷用水の工事のときはすでにここにあったのですね。下の写真の正面の向こう側に見えるのが、観蔵院の敷地です。

ここが「女堀」と言われているところです。

その名前の由来ですが、一つには「このあたりの高低差と堅い地盤によって堀の開削工事は難航た。その際、作業に女性を動員し、男女が力を合わせて能率を上げたことから呼ばれた」という説。

もう一つは「工事を担当した代官小泉次大夫が浅間神社の丘近くを工事しようとしたとき、夢に現れた女神(木花開耶姫命)のお告げにより、丘を切り崩さずに迂回して工事を進めたことから女堀と呼ばれた」という説もあります。

地面の様子が描かれていましたが、かなり削った感じです。このあたりは岩盤が固かったのということです。

「六郷用水は、徳川家康が家臣小泉次大夫に命じて、六郷領(大田区の大半)の農村の灌漑を目的として、開削された農業用水である。徳川氏は、江戸支配の基礎作りの一つとして、多摩川の治水を行い、中流より分水して農業用水を引き、江戸南郊農村の生産性の向上を図った。この時、川崎側の川崎領、稲毛領のための「二ヶ領用水」も同時に工事が進められ完成している。

六郷用水は、和泉村を取水口とし、慶長2年(1597)に測量を始め、難工事の末、同14年に主要水路が完成し、その2年後、各村の分水路工事も終わり、全事業が完了した。この結果、世田谷領の一部と六郷領を合わせて約50ヶ村が恩恵を受けることになり、以後、近代まで農民の命の綱として利用された。時代とともに、用水流域の様子も水田から畑に、また農地から宅地に代わり、昭和の初め頃には用水としての使命を終え、現在ではほとんどが埋め立てられ緑道などになっている。」

二度目の「女堀」訪問は、懐かしかったですね。

さてその後は、六郷用水を上流に向かって歩くことにしました。前回と反対のコースです。

とても良い景色でした。朝のお散歩にぴったり。

こちらは庚申塚。

「六郷用水の跡」の石碑。気持ち良い風景が続いています。

途中、大田区立図書館に行ってみましたが、早朝すぎてまだ開館していませんでした。

こちらは密蔵院。かなり広いお寺です。桜が有名なようです。鎌倉時代から続いているお寺です。

あちこちに「六郷用水物語」のマンホールがありました。

沼部駅近くの水のオブジェ。涼しげでした。

「東光院」です。こちらも大きなお寺でした。真言宗智山派のお寺です。近くに桜坂があり、春の景色は素晴らしいようです。

「ジャバラ」の説明です。これは水車の一種で、足で踏むようで、水を足すのです。

蝉がミンミンと鳴いていました。水路には亀や鯉なども泳いでいました。

通り過ぎるのは、犬を散歩している人か、ジョギングをしている人くらいでした。

だんだん陽が昇ってきました。

多摩川駅近くに到着。

線路の向こう側に見えるのは浅間神社です。小高い丘の上にあり、前に来たときは富士山が美しく見えました。鎌倉時代に源頼朝が出陣した際に、妻の政子が夫の身を案じ、後を追いましたが、草履の傷が痛み、ここで逗留したといわれる所です。ただし早朝のため、ここもまだ開いていませんでした。

多摩川駅に着きました。帰りは渋谷まで鈍行で戻りました。

400年前に作られた用水ですが、現在は散歩道として人々の生活に潤いを与えています。

短時間でしたが、現在の六郷用水を楽しむことができました。

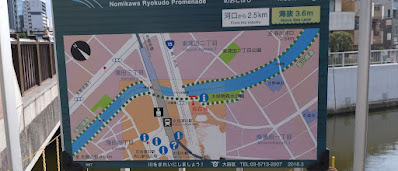

この日のコース。およそ7000歩でした。

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)