先日、コレド日本橋(日本橋一丁目三井ビルディング)に行ってきました。

といっても、ショッピングではありません。

このビルには、オフィスエリアもあるのです。

地上15階には、理化学研究所が入っています。

そこの「革新知能統合研究センター」というなんとも難しそうな名前のエリアで、公開シンポジウムがあったのです。

私は少し前まで、情報科学と脳神経科学の境界領域の研究者たちが集まる学術団体で仕事をしていました。

(といっても研究者ではありません。)

ある大学院の人間情報学講座というところにいたのですが、そこには人間の身体性を研究している先生たちや学生たちが所属していて、お手玉を追う目の動きを研究したり、ボールを投げる腕の研究をしたり、足音の研究などをしていました。

私もよく分からないながらも、門前の小僧のように、コンピュータ用語や、人工知能とか身体性などという単語を聞きかじっていました。

今回のシンポジウムは、時代の先端であるAIと、身体性を考えるという内容の公開講座で、おまけに参加費無料でしたので、ちょっと昔のことを思い出して、どんなものか参加してみました。

シンポジウムには、「能における身体性」というプログラムもあるというで興味がありました。

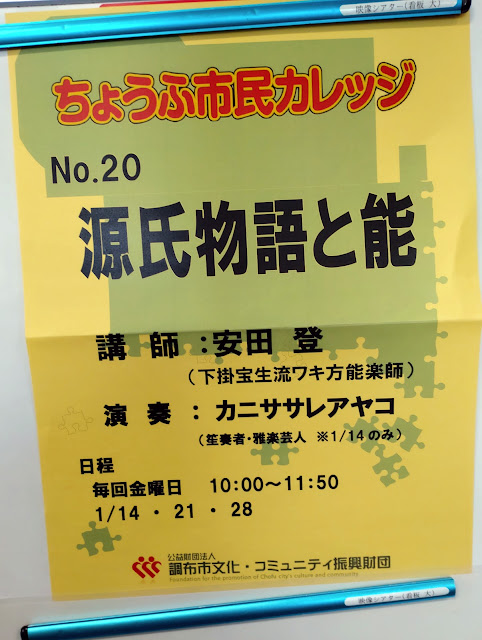

以前、読んだことのある「650年続いた仕掛けとは 能」という本の著者でもある安田登さんのお話を聞いてみたいと思ったのも、参加の理由でした。

初めに、理研の佐倉統先生の挨拶がありました。

「技術によって社会はどのように変化するか」ということが、テーマのシンポジウムであるという説明がありました。

また社会には文化という側面もあり、とくに日本の文化(能)からAIを考えてみたいということでした。

最初の講義は、東大先端科学技術研究センターの稲見昌彦先生。

「ディジタルサイボーグ」というお話でした。

今年は1920年に≪ロボット≫が登場してから「ロボット100年」に当たる年でもあり、

また≪サイボーグ≫という用語が初めて登場したのが1960年なので、「サイボーグ60年」という記念すべき年なのだそうです。

では、ロボットとサイボーグはどのように違うのでしょうか。

稲見先生によると、ロボットは、「人間代替」であり、人間がやりたくないこと、危険なこと、キツイ仕事などを担う存在だそうです。

それとは反対に、サイボーグは「人間拡張」であり、人間の分身、変身、合体などができるということでした。

サイボーグには、たとえば人間以上の器用さ、力持ちなどが期待されます。

そしていろいろな映像を使って説明されました。

一番面白いと思ったのは、「阿修羅システム」という超身体の装置でした。

これは阿修羅のように、人間に機械的な手が何本も生えるというものです。

その機械的な手を遠隔操作して、一人の人間にいろいろなことをさせていたのでした。

これは人形浄瑠璃で、人形が人形遣いにあやつられるような感じでした。

こういうことができるようになると、身体に障害のある人、怪我で手足を失った人もいろいろなことに取り組むことが可能になる、というお話でした。

特に今年はパラリンピックがあるので、サイボーグ機能の発達により、スポーツの不得意な人や、お年寄りもスポーツを楽しめるようになるのではないか、ということでした。

技術革新によって、いろいろな不自由が克服されるのはすごいものだと思いました。

次に登場したのは、下掛宝生流ワキ方の安田登先生です。

会場には50から60人くらいの参加者がいましたが、そのうちの3分の1くらいは能を見たことがある、というのでちょっと意外でした。

科学の研究者にも、能のファンは多いようですね。

まず能は、神事であり、憑依芸能であるというお話がありました。

能を演じるのは、「からだ」ではなく「み(身)」であり、「こころ」ではなく「おもひ」を演じる、ということなのだそうです。

また世阿弥の言葉をいくつか引用してお話されました。

まず能には「目前心後」という言葉があり、これは「目を前に見て、心を後ろに置け」ということだそうです。

また「離見の見」という言葉もあり、自分の見る目が観客の見る目と一致することが重要であるということだそうです。

また能はワキとシテにより、初めはかみ合わなかった会話がだんだん話が成り立っていくということや、「無主風」「有主風」という芸風についても説明がありました。

このあたりのお話は、ちょっと雲をつかむようなところもありましたが、「能を習うときは、10年間は質問するな」という言葉にハッとしました。

つまり最初の10年間は師匠のすることをしっかりと真似をして覚えて、質問するなら10年間待て、ということは印象的でした。

なにやら意味深いお話が続きましたが、講演の途中にはの夏目漱石の「夢十夜」の舞を披露されました。

なんと英訳の字幕付きでした。

日本語よりも英語の方が分かりやすい言葉で書かれていました。

朗々とした声で、力強い舞をされました。

最後に、稲見先生と安田先生が、サイボーグの話と能の話はとても似通っているところがある、と意見が一致されていましたが、私にはどうもその辺りは理解ができませんでした。

この後も、京大の明和政子先生の講演や、パネルディスカッションもありましたが、時間も遅くなったので、途中で失礼しました。

夕暮れの東京、15階からの眺めです。

******

この日の装い。

こういうシンポジウムの時は、何を着たらよいか迷いましたが、どうせ着物は目立つので、あまり考えずに好きなものにしました。

インターネットで購入した濃い藍色のお召です。

赤い花模様が、キラキラしてきれいです。

帯は、着物のおまけで付いてきました。

龍の模様の帯です。

自分では絶対に選ばない模様ですが、龍は魔よけにもなり、縁起が良いのだそうです。